こんにちは、3歳児の子育てをしながらイギリスの大学院でオンライン留学中のbubumiです(╹◡╹)突然ですが、私は”凡人”です。ここでは記憶力も頭の回転も目立って良くなく、努力をして二流くらいという意味としたいと思います。一流の学歴が並ぶ方や短期間集中しIELTS 8.5取ってしまう方々がいらっしゃいますが、そういう部類の者ではないということです。中学受験で御三家は落ち、高校では数学Ⅲで赤点を取り、大学受験でも第一志望校に落ちました。英語力も努力して大学院入学直前にようやくOverall 7.0に到達しました。単語を覚えるのには時間がかかり、最近では3歳の娘にトランプの神経衰弱で負けています。それでも努力を重ねて修論でDistinctionを取ることができました٩( ᐛ )و(嬉し過ぎてしつこい)。今回と次回のブログで、そんな凡人な私が修論期間中にやって良かったことと、やめたことについて記したいと思います。

- Definition Listを作る

- Reading Listを作る

- 文献を読んで浮かんだ考えは色を変えてメモしておく

- 日本語もフル活用する

- OntologyとEpistemologyを整理してから研究を始める

1. Definition Listを作る

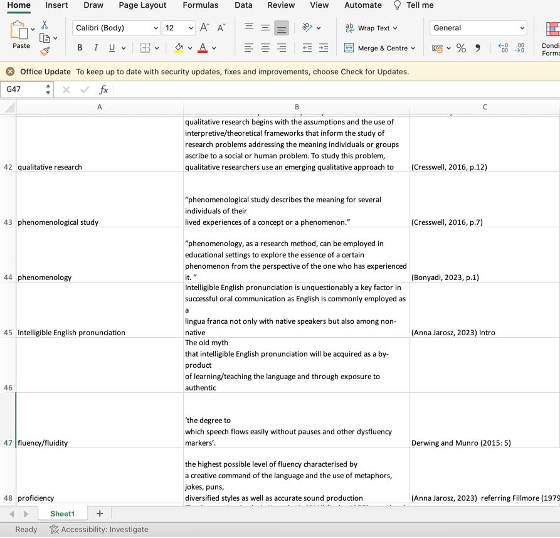

格好良くいうとDefinition Listですが、専門用語の定義をExcelにコピペしておくだけです。文献を読みつつ、この専門用語の説明あとで修論に使いそうだなぁと思ったらコピーして、貼り付けます。

一番左に用語を入力、真ん中にコピーした説明の貼り付け、右に引用した文献情報を記録します。

Excelで上記のコピペ方法でDefinition Listを作成

この用語どんな風に説明されていたっけな?と思ったら

Excel上で「Ctrl+F」もしくは「command+F」を押して、検索ボックスを表示

調べたい用語を入力

調べたい用語のセルを表示してくれて定義を参照できる

専門用語をどう定義するか修論を書く中で引用したり説明する必要がしばしばあります。同じ単語でも、文献によって違う説明をしています。それらを比較し後々自分がどの説明を引用するか見返せるように、Excelに定義をコピペしておくととても便利でした。そんなに労力は要りません。これにより、修論の途中で必要な定義を素早く参照できるようになり、効率的に執筆できました。

2. Reading Listを作る

修論期間中、約200冊の論文や書籍を読みました。特にテーマを決定する際、読みたい/読まなければいけない文献が無限に思え、途方に暮れそうになりました。そこで、最初に100冊程度のリーディングリストを作成し、優先順位をつけて読む順番を決めました。

期間を設定して速読し、AbstractとConclusionだけを読み、詳細が必要な場合に中身を読みました。また、読んでいる途中で新たな必読の文献に出会った場合は、リストに追加し、優先順位を調整しました。これにより、読んでも読んでも足りない焦燥感から解放されました。

3 文献を読んで浮かんだ考えは色を変えてメモしておく

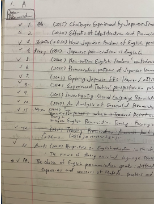

読んだ文献から得た洞察や考察は、修論執筆において重要な資源です。しかし、色んな文献を読み重ねるにつれ、時間が経つにつれ、それらをいとも簡単に忘れ去ってしまうのが私の弱い記憶力… 文献を読みつつ自分の頭に浮かんだ考えは、色を変えてメモするようにしました。そしてあまりそうしたメモを溜め過ぎず、5本くらい溜まれば、パソコンで文章化しました。せっかく浮かんだ考えがフレッシュなうちに、あまりまとまりがなくてもとにかく文章化してしまうことで、後々の作業をスムーズに進めることができました。

4. 日本語もフル活用する

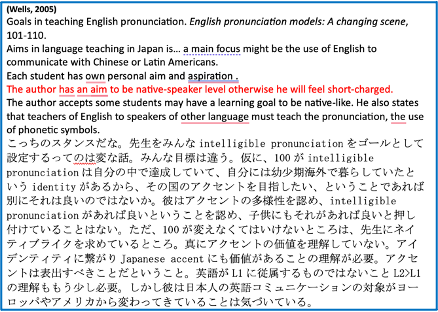

オンライン留学初めの頃は、なるべく英語に浸るんだ、課題も全て英語で考え、日本人のクラスメートとはそんなに交流しないんだ、と拘っていました。しかし、日本人の仲間との話も貴重な機会。同じ志をもった人たちとの話は自分の思考を高めます。また、課題に関しても英語が超高レベルであれば英語のみで考えて良いと思います。しかし、IELTS7.0くらい以下であれば、思考するのに日本語を使った方が絶対有用だと思います。極端な話、幼児が知っているレベルの単語量や文の組み立て力であれば、幼児が考えられるレベルでの思考しかできません。母語の日本語で高次元に思考し、後々文章にする時に英語で考えると、内容の質だけでなく、英語力も上がります。質の高い内容を表現するための英語表現が必要となり、そこで新たな単語や表現に出会うことができるからです。既知の表現のみで思考するには、私の英語レベルでは限界がありました。日本語ネイティブである自分の強みを活かして、日本語もフル活用するモードに切り替えました。

ぐっちゃぐちゃなメモで全くまとまりがありませんが、読んだ文献から日本語で考えを深めてばーっとメモしています。

5. Ontology とEpistemologyを整理する

研究テーマが決まった後、OntologyとEpistemologyを整理しました。これにより、研究の方向性を確立し、テーマや分析方法、研究デザインがぶれることなく進められました。

ざっくりと研究テーマが決まった後、下記のMoon & Blackman (2014) の文献を元に、OntologyとEpistemologyを整理しました。因みにこちらによれば二つの用語は以下のように説明されています。

Ontology “the study of being: what actually exists in the world about which humans can acquire knowledge”

Moon, K., & Blackman, D. (2014). A guide to understanding social science research for natural scientists. Conservation biology, 28(5), 1167-1177.

Epistemology “the study of knowledge: Epistemology is concerned with all aspects of the validity, scope, and methods of acquiring knowledge, such as, with what constitutes a knowledge claim; how knowledge can be produced or acquired; and how the extent of its applicability can be determined.”

以下の3分程のビデオでは、

Ontologyは「What is reality?」

https://youtu.be/UHl0ThG2kNU?si=hZ7tuEbY0egAVNuM

Epistemologyは「What can we as human beings know?/ How do we gain such knowledge?/ What does even mean to know something?」

と説明されています。

自分がなぜその研究を行うのか、なぜその研究デザインや分析方法を選ぶのか全ての根幹となるので、ここが定まると修論がまとまりやすいのではないかと思います。自身の根底にある考えに向き合う良い機会にもなると思うので、修論テーマを考える序盤で考え、文章化することをお薦めします。

終わりに

以上が、私が修論期間中にやって良かったことです。見る人が見れば、こんなことやってるから凡人なんだ!と思われるかもしれませんが、記憶力が乏しく思考力英語力もそこまで高くない私がおこなったことを記録させてもらいました。2と3と5は大学院のworkshopで受けたアドバイスに基づいています。また、4については、第二言語(多言語)習得において、母語の使用が有益であることを学びましたので、それにも効果は裏付けられるかと思います。次回は、修論期間中にやめたことについて記します。読んでいただき有難うございました(╹◡╹)